【導讀】作為自動駕駛系統的核心感知技術,4D成像雷達正在全球范圍內加速部署應用。這項創新技術通過提供卓越的測量精度、出色的可擴展性和強大的環境適應性,成功克服了傳統雷達系統的局限性。其獨特的多維度探測能力不僅能夠精準識別目標物體的距離和速度,還能精確感知方位角和仰角信息,從而構建出更加立體的環境感知畫面。隨著汽車行業向更高級別自動駕駛邁進,4D成像雷達憑借其全天候工作特性和優異的抗干擾能力,正在成為實現安全可靠自動駕駛不可或缺的技術基石。

作為自動駕駛系統的核心感知技術,4D成像雷達正在全球范圍內加速部署應用。這項創新技術通過提供卓越的測量精度、出色的可擴展性和強大的環境適應性,成功克服了傳統雷達系統的局限性。其獨特的多維度探測能力不僅能夠精準識別目標物體的距離和速度,還能精確感知方位角和仰角信息,從而構建出更加立體的環境感知畫面。隨著汽車行業向更高級別自動駕駛邁進,4D成像雷達憑借其全天候工作特性和優異的抗干擾能力,正在成為實現安全可靠自動駕駛不可或缺的技術基石。

開辟汽車傳感的新維度

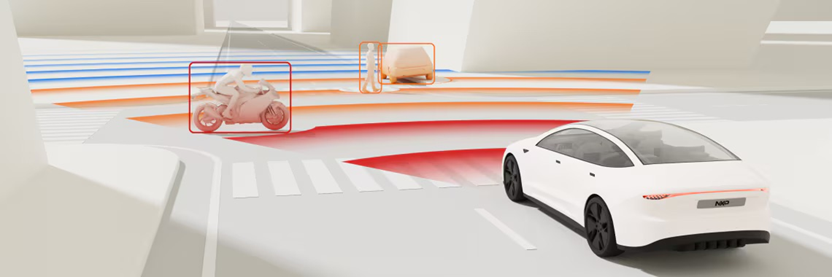

汽車行業正經歷深刻變革,而4D成像雷達正是這場技術轉型的核心。相較于僅測量距離、速度和方位角的傳統雷達系統,4D成像雷達新增了仰角維度,對駕駛環境的理解更加立體、全面。其方位分辨率低于1度,探測距離超過300米,即便在復雜天氣或各種照明條件下,依然能為高級駕駛輔助系統(ADAS)和自動駕駛(AD)提供所需的高精度。

成像雷達為實現自動駕駛提供了必要的傳感

4D成像雷達的重要性

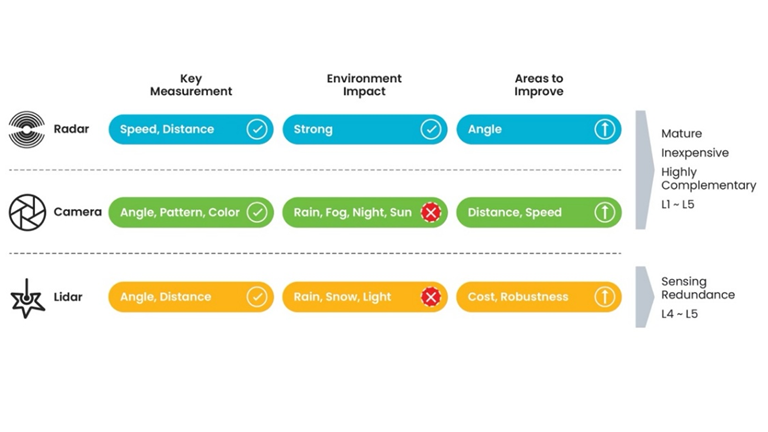

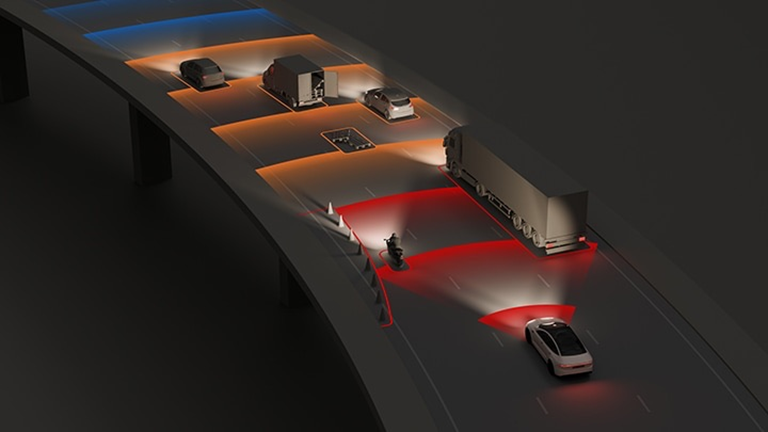

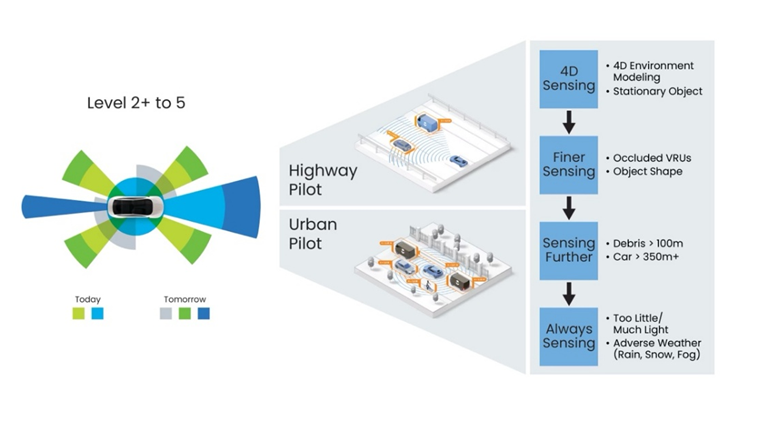

高速公路場景和城市道路場景兩大關鍵用例彰顯了4D成像雷達的重要作用。高速公路場景要求汽車能夠在遠距離精準探測高速移動的物體,以確保高速行駛時的安全操控。而城市道路場景則需在充滿靜止與移動障礙物的復雜環境中導航,對同時精準識別多個目標提出了更高要求。為應對這些挑戰,4D成像雷達提供了全面的空間感知、精確的環境感測以及遠程探測能力,并能在惡劣條件下穩定運行。相較于傳統雷達、攝像頭或激光雷達(LiDAR),4D成像雷達以全譜感知能力滿足更高等級自動駕駛的需求。

ADAS/AD傳感技術

全球趨勢與市場差異

4D成像雷達的全球部署正在迅速推進,但各地區的戰略路徑卻不盡相同。中國在落地速度上較為領先,通過將入門級成像雷達整合至整車產品線,積極搶占市場先機;而歐洲和美國則專注于高性能系統的開發,主要應用于高端車型,因此整體采用速度相對溫和。預計到2028年,L2+至L5級自動駕駛車輛的全球滲透率將超過40%,其中中國市場有望突破50%。這一差異不僅體現了各地區監管環境和消費者行為的不同,也反映出成本效率與性能優先之間的戰略取舍。

未來機遇與挑戰

4D成像雷達的發展釋放出廣泛機遇。可擴展性是其核心優勢之一,例如6T8R和8T8R等配置能夠實現對更多車型的經濟高效部署,而高端系統如24T24R則支持先進的L3和L4級自動駕駛功能,不斷拓展自主能力的邊界。

此外,集成化設計也是一項重要優勢。更小巧、更高效的傳感器有助于降低功耗并簡化整車設計。然而,應用中仍存在熱管理等挑戰,特別是在電動汽車中,由于保險杠后方的氣流受限,冷卻難度加大。系統復雜性也需謹慎管理,以在性能、成本、尺寸及功耗之間取得平衡。隨著汽車架構從邊緣向中央處理轉變,數據帶寬與延遲問題也成為新的技術瓶頸,亟需強大的基礎設施升級。

展望未來:成像雷達的作用日益重要

隨著汽車架構不斷演進,4D成像雷達正日益展現其高適應性的傳感技術優勢。它兼容邊緣和中央處理模型,為OEM在向集成度更高的軟件定義汽車平臺轉型過程中,提供了關鍵的靈活性。這種高適應性對于汽車行業而言尤為重要——在尋求簡化傳感器集成流程的同時,也必須確保性能與可靠性的高標準。

憑借卓越的空間分辨率、在各種氣候條件下穩定運行的能力,以及跨車型的可擴展性,成像雷達適合廣泛部署。隨著OEM持續推動更高級別的自動化,對穩健、經濟高效且低能耗的傳感解決方案的需求將日益增長。而4D成像雷達恰能滿足這些需求,助力行業加快邁向更安全、更智能的未來出行模式。

此外,即便在夜間,其先進的靈敏度依然可精準識別路面碎片

S32R47賦能可擴展的成像雷達

恩智浦S32R47雷達微處理器單元(MPU)助力實現高性價比、高效成像雷達配置。這款高性能MPU支持24T24R配置,在確保緊湊尺寸和低功耗的前提下,提供強大的處理能力以實現穩健的目標檢測。其架構專為跨汽車平臺的可擴展部署而設計,特別適用于電動汽車(EV)等對熱管理和能效有嚴格要求的應用場景。通過減少所需收發器芯片數量,并優化系統集成,S32R47可幫助OEM在性能、成本和能效之間實現平衡。這也使其成為推動成像雷達廣泛部署的理想解決方案,特別適用于重視成本與快速落地的市場。

結束語

從ADAS L2+到L4級別的自動駕駛系統,4D成像雷達正不斷拓展汽車安全與自動駕駛的邊界。隨著OEM日益尋求可擴展的高性能解決方案,這一技術已準備就緒,引領未來智能出行的新階段。

推薦閱讀: